脳、生物のストレスとは 危険回避と危険予知

これは、一般的に言われている事なので、サラッと見ていきましょう。

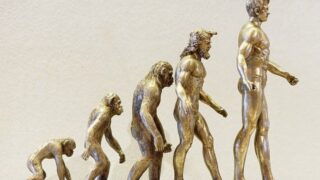

動物は生きていくために様々な行動をします、食べ物を探したり、住まいを作ったり、繁殖のためにパートナーを探したりしますね。

その行動において危険な経験や、怖い経験をすることが多々あります。

危険な経験は外部からの力となって、圧力をかけてきます、この力に対抗すべくストレス(応力)が働いて発汗したり、心拍数が増えたりします。

危険な経験を今後繰り返さないようにするために、ストレス反応によって脳の中に強く記憶されます。

ストレスは無い方が絶対に良いという考えは間違っています。

それは、生きていくうえで危険予知や危険回避に必要になってくるからです。

もしもストレスを全く感じないような種があったとして、怖いものや危険なものを一切気にしないで生きていく又は、繫栄することができるでしょうか?

それはないでしょう

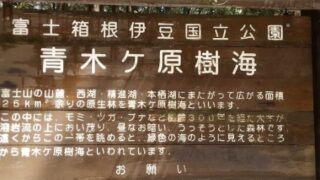

近くに天敵がいるのにお構いなしで食べ物を探している、ある木の実を食べて仲間が死んでもお構いなし、猛毒を持っている昆虫が多く生息している場所にいてもお構いなし、お腹が空いているのに食べない…

なんてこともありえるでしょう。

ストレスを感じないような種があったら、危険予知や危険回避を一切しないで、カンタンに食べられ、毒にやられ、この種は絶滅してしまいます。

嬉しくて楽しいことより、辛く痛く悲しいことの方がより鮮明に強く記憶の中にあるのは、このような作用が働いているのですね。

楽しいことより、危険な事の方が生命活動にとって重要だからです。

ですから、生物が生きていくためにはストレスはなくてはならない存在なのです。

楽しい時間はあっという間に過ぎ去ってしまいまいますが、辛い時間は進みが遅く感じますね。

心理学的に考えた場合にも、辛い時間が長く感じる事をストレスと関係している部分があるのかと思われますね。

コメント